«——【·前言·】——»赢在策略

8月26日,媒体关注到正在美国访问的韩国总统李在明对外透露了韩国外交的一个重大转变。

在美国智库战略与国际研究中心发表讲话时,李在明说:“韩国过去确实与美国一起追求安全保障,与中国一起追求经济发展,但现在我们不再处于这种可能的境地。”

«——【·李在明的外交变脸术·】——»

这话要是放在三个月前,恐怕连李在明自己都不会相信——毕竟5月份竞选时,他还信誓旦旦地说“中国是韩国重要的贸易伙伴,将稳定地处理韩中关系”。短短一百天,这位韩国新总统的外交天平就从小心翼翼的平衡,彻底倒向了美国一边。

更耐人寻味的是,就在李在明发表这番“告别平衡外交”宣言的同时,韩国仁川港外,参与“自由护盾-2025”军演的美国“文森”号航母正缓缓驶离。

这场演习中,美军战略核潜艇罕见停靠韩国港口,韩美联军还首次演练了“全域作战”反击科目,种种迹象都在印证着李在明的话并非空穴来风。

但翻开中国海关总署刚发布的7月数据赢在策略,韩国对华进出口总额仍高达2805亿美元,其中半导体材料、动力电池等核心商品的贸易额同比还在增长——一边是军事上的步步紧逼,一边是经济上的难舍难分,李在明这步棋走得可真够险的。

«——【·安全焦虑与经济绑架·】——»

李在明在演讲中把外交转向归咎于“国际社会供应链重组,美国明确对华牵制方针”,这话半真半假。真实的压力确实存在,但更多是内外交困下的无奈选择。

从安全角度看,朝鲜的导弹技术进步让韩国坐立难安。8月24日试射的新型防空导弹,朝鲜官方宣称“对各种空中目标具备优越的快速反应作战能力”,金正恩亲自到场观摩。这对刚上台就叫停对朝扩音广播、希望缓和局势的李在明来说,无疑是个下马威。

美国这边也借着安全保护的名义不断施压。特朗普政府不仅要求韩国增加国防开支,还提出要提升驻韩美军的“战略灵活性”——说白了就是希望韩国允许美军利用其基地参与地区冲突,这等于把韩国推向了大国博弈的前沿。

李在明虽然在专机上表示“难以同意”,但军演中美国核潜艇的停靠、太空军司令部主导的GPS反干扰训练,都说明韩国在实际行动上已经妥协。

经济上的压力则更加复杂。韩国海关数据显示,2025年1-7月韩国对华贸易额达2805亿美元,其中半导体材料、动力电池等核心产品占了大头。

就在4月份,中韩还刚达成协议赢在策略,韩国对华放宽高新技术出口管制,双方数字贸易额预计突破800亿美元。这些合作给三星、SK海力士等大企业带来巨额利润,也是韩国经济的重要支柱。

但美国的“芯片禁令”像一把悬顶之剑。特朗普政府一直推动建立“芯片四方联盟”,试图限制对华技术出口。李在明在会谈中承诺“参与美国造船业等制造业复兴”,实际上就是在经贸领域对美国的让步。

这种妥协让韩国企业陷入两难——一边是中国这个全球最大市场,一边是技术来源国美国的压力。有消息说,三星电子已经暂停了西安工厂的扩建计划,这种犹豫正是韩国经济被“绑架”的真实写照。

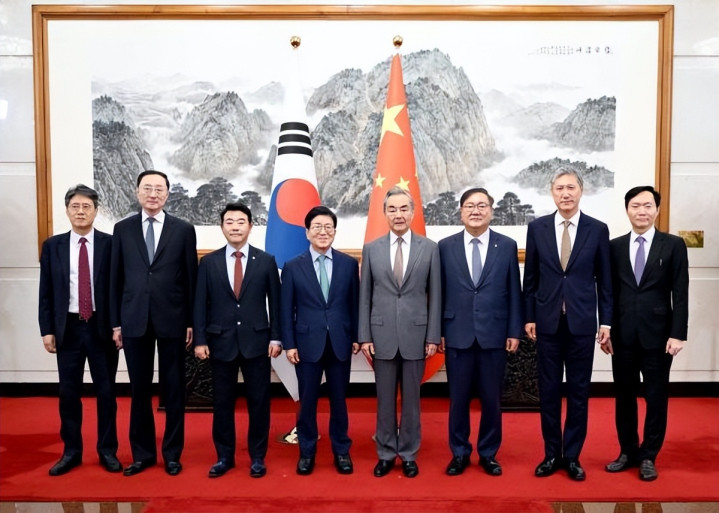

李在明当然知道其中的利害。所以他在派特使团访美的同时,又让另一批特使带着亲笔信访华,嘴上说“致力于妥善处理韩中问题”,实际上是想两边下注。

但这种“钢丝秀”注定难以长久,当美国要求韩国在半导体出口、5G建设等领域选边站时,李在明的平衡术恐怕就玩不转了。

«——【·骑墙者的困境·】——»

李在明或许能凭借这次访美收获暂时的政治得分,但全面倒向美国的副作用已经开始显现。最直接的挑战来自国内——虽然共同民主党传统上倾向对美务实,但保守派已经开始批评他“出卖经济利益”。

韩国经济研究院的报告显示,如果跟随美国限制对华技术出口,韩国半导体产业将损失至少15%的市场份额,这会直接影响就业和经济增长。

中国的反应也耐人寻味。虽然外交部表态“重视中韩关系”,但实际行动已经开始调整。有消息称,中方正在重新评估中韩数字贸易协议的执行细节,原本承诺扩大的韩国影视作品引进配额也暂时搁置。

更关键的是,中国在稀土、工业原材料等领域的调控能力,随时可能成为反制的武器。对韩国来说,失去中国这个最大贸易伙伴的后果,远比获得美国的安全承诺更实在。

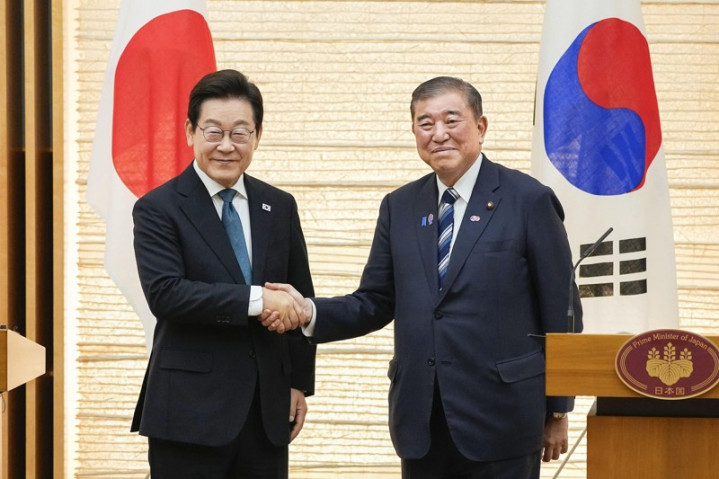

韩日的“破冰”也暗藏危机。李在明打破惯例在8月访日,用“同住一个院子的邻居”形容韩日关系,这种姿态在韩国国内引发争议,每年8月15日光复节前后,韩国民众对日本的历史情绪都会高涨,李在明的“亲日”举动已经遭到在野党和民间团体的批评。

更重要的是,日本首相石破茂虽然表面热情,却在历史赔偿、领土争议等问题上寸步不让,这种“虚假和解”迟早会露馅。

最尴尬的还是韩国的外交定位。李在明上台时承诺要“扩大外交领域多元化”,结果却把自己绑得更紧了。当美国要求韩国在台海、南海等问题上表态时,他那句“不会介入台海”的底线能否守住?当日本借机要求韩国在历史问题上让步时,他的“务实外交”会不会变成“屈辱外交”?这些问题都没有答案。

赢在策略

赢在策略

大牛证券提示:文章来自网络,不代表本站观点。